- Atelier-Impressionen

- Pedro Meier – Work in Progresss

- Pedro Meier – übermalt – Franz West

- Pedro Meier – »Pall-Mall-Art«

- Pedro Meier – Atelier-Garten – Gerhard Meier-Weg Niederbipp

- Pedro Meier – Alfred Jarry - König Ubu

- Pedro Meier – Zyklus von sieben Ölbildern – 2015

- Pedro Meier – Dubuffet - Zitat

- Pedro Meier – VISARTE-Solothurn

- Works of Art

- Pedro Meier – 9 neue Arbeiten – Öl /Acryl – 2017

- Pedro Meier Atelier Alte Gerberei Aarburg

- Pedro Meier – Cycle of 10 paintings – March 2017

- Pedro Meier – Übermalungen Adaptionen

- Pedro Meier – Décollagen – Plakatsabriss

- Pedro Meier – Zen im Jura

- Pedro Meier – Japanische Tuchpinselmalerei

- Pedro Meier – Hermann Burger Übermalt

- NEWS

- Pedro Meier – Gesamtkunstwerk

- BuchVernissage – Peter Angst (1950-2018) – Wolfbach Verlag

- Pedro Meier – »Mikado-Skulptur« – Hotel Stadthof – Bremgarten ArtWalk

- Pedro Meier – »Mikado-Skulptur« – Obertor Zeughausgarten – ArtWalk Bremgarten

- Pedro Meier ART-TV - Kulturfernsehen – Ausstellung »Work in Progress« Stiftung Eggenschwiler – Eriswil

- Pedro Meier – Neue Arbeiten – 2017

- Bibliothek

- Exhibitions

- Pedro Meier Ausstellung – PARALLELWELTEN – Galerie Löiegruebe Solothurn

- Pedro Meier Galerie 16b – KUNSTRAUSCH – Ausstellungsstrasse 16 – Kunst Zürich

- Pedro Meier Ausstellung ZEICHNUNGEN – Kunstverein Olten – Visarte Solothurn – 2019

- The last Mohicans by Pedro Meier – Fluxus DADA Performance & Climate Change Installation– Homage to the indigenous Amazon peoples and Native American Indians – Campus Attisholz

- Pedro Meier – MuseumsShop & Wunderkammer Installation – Campus Attisholz Areal

- Pedro Meier Campus Attisholz – PhotoArt Ausstellung

- Pedro Meier – Künstlerhaus S11, Solothurn – 2019

- Pedro Meier – Finnegans Wake James Joyce – Lichtkunst

- Pedro Meier »SCHWARZ-WEISS« Ausstellung VISARTE Kunstverein Olten 2017

- Pedro Meier – Ausstellung – »Work in Progress« – Stiftungshaus Franz Eggenschwiler – 2017

- Pedro Meier – Gruppenausstellung »Art Vent« – Galerie Eggenschwiler

- Pedro Meier – Kunsthaus Grenchen

- Pedro Meier – Kunstmuseum Olten

- Pedro Meier –Gerhard Meier – Kunstmuseum Solothurn 1995

- Pedro Meier – Kunsthaus Langenthal 1998

- Pedro Meier – Kunsthaus Zofingen

- Pedro Meier – Ausstellung – Stadthaus Olten

- Pedro Meier – Alte Kirche Härkingen

- Pedro Meier – Galerie Alte Kirche – Neue Horizonte

- Pedro Meier – Galerie Kornhaus - Herzogenbuchsee

- Pedro Meier – Galerie Studer – Burgdorf – Vergessene Bilder

- Pedro Meier – Galerie Burgdorf – Vernissage

- Pedro Meier – Galerie IST - Burgdorf 1992-1998

- Pedro Meier – Kulturverein Niederbipp Räberstöckli - 2014 - 2010 - 1997

- Pedro Meier – Galerie Carzaniga & Ueker – Basel

- Skulpturen

- Pedro Meier – Skulpturen – Readymade – Objet trouvé

- Light & Sound Installation – LichtKunst – Atelier Gerhard Meier-Weg Niederbipp

- LichtKunst – LightArt – Installation – Atelierhaus – Niederbipp

- Pedro Meier – Skulpturen 2017 – Atelier Gerhard Meier Weg Niederbipp

- Pedro Meier – Skulpturen 2015-2016

- Pedro Meier – Skulpturen-Garten im Schnee – Niederbipp

- Pedro Meier – ArtCampus – Attisholz – Solothurn

- Pedro Meier – 2 Videos - Skulpturen

- ArtCampus

- Pedro Meier – ArtCampus – Body Counting

- Pedro Meier – ArtCampus – Minotaurus Projekt

- Pedro Meier – ArtCampus – Die Hände der babylonischen Sklaven

- Pedro Meier – ArtCampus – Olymp Illuminated – Light & Sound Installation

- Pedro Meier – ArtCampus – Zeus Tagebuch

- Pedro Meier – ArtCampus – Murals – Mauerzeichen

- Pedro Meier – Surface ArtCampus – KR16, Recording 1.0 – Buchprojekt

- Pedro Meier – Skulpturen – ArtCampus – Attisholz

- Pedro Meier – ArtCampus – Attisholz – Redekreis

- Pedro Meier – Campus Attisholz Areal Kultur Cellulosefabrik BTS

- Malerei

- Pedro Meier – Kunsthalle Olten Offspace

- Pedro Meier – »Metamorphosen – Verwandlungen« – Zyklus

- Pedro Meier – Atelier – Olten – Niederbipp – 2017

- Pedro Meier chinesische Tuschemalerei

- 2017

- Atelier – Fabrik – Gugelmann-Areal

- Pedro Meier – Paraphrasen zu Robert Walser

- Pedro Meier – Robert Walser – Paraphrasen zu Schnee

- Pedro Meier – Robert Walser – Paraphrasen zu Spaziergang

- Pedro Meier – Coney Island Dreamland Paintings – New York

- Artists

- Emmett Williams FLUXUS – Pedro Meier – 80th birthday party Berlin

- Pedro Meier – Georg Baselitz – Fondation Beyeler

- Pedro Meier – Ernesto Neto »Gaia Mother Tree« – Zurich Main Station – A project by Fondation Beyeler

- Pedro Meier – Gerhard Meier – Oscar Wiggli

- Pedro Meier – Oscar Wiggli – im Atelier Muriaux

- Pedro Meier – Oscar Wiggli – Atelier – Hôtel du Doubs

- Pedro Meier – Oscar Wiggli – Sculpteur et Compositeur – Musik

- Pedro Meier – Oscar Wiggli – Vernissage Niederbipp – Solothurn

- Thailand

- Videos

- Archiv

- Pedro Meier in F. Hoffmann-La Roche Kunstsammlung Basel – Grafik-Edition – Ankauf 2020

- Pedro Meier in F. Hoffmann-La Roche Kunstsammlung Basel – Ankäufe 2020

- Pedro Meier – Solothurn Kuratorium – Kunstinventar SOKULTUR – Ankäufe

- Pedro Meier – Atelierbrand – Gugelmann-Areal Roggwil – Langenthal

- Pedro Meier – On The Road Again

- Pedro Meier – Unterwegs – Vietnam 1971

- Pedro Meier – Galerie »Zur gelben Frau« – Bremgarten

- Reisen

- Pedro Meier – Familiengeschichte

- Infos

- Pedro Meier – Solo-Ausstellungen – Gruppen-Ausstellungen

- Pedro Meier – Literatur – Bibliografie – Presse – Texte – Reviews

- Pedro Meier – Presse - Artikel - Texte

- Pedro Meier Multimedia Artist – INFOS – PDF

- Pedro Meier – Ausstellungsberichte – Presse – PDF

- Vernissagereden zu Pedro Meier Ausstellungen

- Pedro Meier – Bücher – Publikationen

- Schriftsteller

- Pedro Meier – eXperimenta.de – Künstler des Monats

- Pedro Meier Robert Walser-Zentrum Bern Lesung

- Pedro Meier Lesung – Lyrik Kloster St. Urban – Literaturtage

- Pedro Meier in Lyrik Kabinett München – Stiftung Lyrik-Bibliothek – Poetry Library

- Pedro Meier Rezensionen Buchrezension Presse Buchbesprechungen

- Pedro Meier Schriftsteller – Lesung – Solothurn – Autorenlesung

- AMRAIN BOOKS Literatur Verlag – Pedro Meier – PARALLELWELTEN – Lyrik-Buch – ISBN 978-3-9525246-0-2

- Pedro Meier Lyriker – Prosagedichte

- Peter Bichsel – Pedro Meier – Schriftsteller – über 50-jährige Freundschaft

- Pedro Meier – Gedichte zum Tag

- Pedro Meier – Frühe Gedichte

- Pedro Meier Schriftsteller – 6 Gedichte – Berliner Polaroids

- Pedro Meier Schriftsteller – 5 Gedichte – Berliner Polaroids

- Pedro Meier Schriftsteller Buchhandlung Lüthy Buchhaus.ch Solothurn

- Pedro Meier – Paul Nizon – Wiedersehen

- Pedro Meier – Anagramme

- Artist's Books – Künstlerbücher

- Elephant Press Bangkok Thailand – Craftsman Press – The Thai Printer – Pedro Meier

- Pedro Meier Drehpunkt Literaturzeitschrift Tuschpinselzeichnungen

- Egon Ammann ist tot – Verleger von Gerhard Meier

- Literaturfestivals

- Land Art

- Color Smoke

- Pedro Meier – Rauch Performance – Color Smoke Bomb Project – King's Hall – Hall of Fame – Campus Attisholz Areal

- Pedro Meier – Rauch Performance »Pink Flamingo – Weisses Einhorn« – Campus Attisholz Areal

- Pedro Meier – »Smoke On The Water« – ArtWalk – Bremgarten

- Pedro Meier – »Apocalypse Now – Color Smoke Performance« – Stiftungshaus Eggenschwiler – Switzerland

- Pedro Meier – Color Smoke Project & Antarctica Projekt

- SelfieArt

- Pedro Meier – 21. Triennale Grenchen 2018 – »Selfie-Art-Project«

- 21. Triennale Grenchen 2018 – Eröffnung – »Selfie-Art-Project«

- Pedro Meier – »Selfie-Art-Project« – 1

- Pedro Meier – »Selfie-Art-Project« – 2

- Pedro Meier – Selfie-Art-Project – 3

- Pedro Meier – trifft auf Ai Weiwei – I

- Pedro Meier – trifft auf Ai Weiwei – II

- Pedro Meier – Selfie-Art-Project – Unterwegs

- Pedro Meier meets PhYllida Barlow – Kunsthalle Zürich 2017

- DigitalArt

- Pedro Meier – Glitch Art – Cyber Art – Netzkunst

- Pedro Meier – Art Basel – Paraphrasen – Interventionen

- Pedro Meier – Johann Wolfgang Goethe – Interventionen – Paraphrasen

- Pedro Meier – Antonin Artaud – Paraphrasen

- Pedro Meier DigitalArt – Jean-Michel Basquiat – Paraphrasen

- Pedro Meier – DigitalArt – »A golden horse in the painting«

- Pedro Meier – DADA – DigitalArt

- PhotoArt

- Pedro Meier PhotoArt – Berlin – Rügen 2005

- Pedro Meier übermalte Fotografien Berlin Luftkrieg

- Pedro Meier – Marcel Duchamp – Paraphrasen – DigitalArt

- Pedro Meier – Olten – Graffitis – Aareweg

- Pedro Meier – Railway Windows – Eisenbahnfenster – PhotoArt

- Pedro Meier – Overpainted Photographs – Übermalte Fotografien

- Krimiautor

- Caracol Verlag

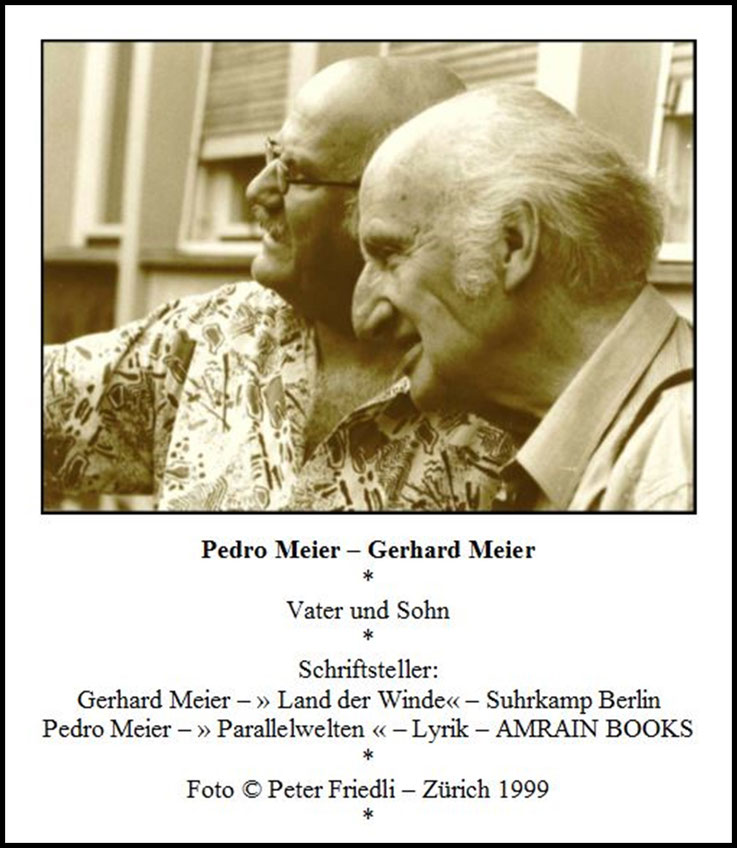

- Gerhard Meier & Pedro Meier

- Gerhard Meier – Niederbipp alias Amrain

- Pedro Meier – Rainer Moritz: Zum See ging man zu Fuss. Wo die Dichter wohnen. Gerhard Meier Niederbipp – Knesebeck Verlag

- Gerhard Meier – 88. Geburtstag 2005 im Garten Amrain

- Gerhard Meier – Haus und Garten in Amrain alias Niederbipp

- Gerhard Meier Niederbipp – Freunde – Schriftsteller

- Robert Walser – Pedro Meier – Spaziergang

- Gerhard Meier – Manuskripte – Literaturpreise – Archiv Pedro Meier

- 100 Jahre Gerhard Meier – Ausstellung – Niederbipp

- Gerhard Meier – Bücher – Bibliothek

- Gerhard Meier – Zitate – Archiv Pedro Meier

- Gerhard Meier – In Amrains Welt – Theater Luzern 2010

- Urs Jaeggi Berlin – Pedro Meier – Gerhard Meier

- Gerhard Meier – Literaturweg – Niederbipp alias Amrain

- 90 Jahre Gerhard Meier – Literaturarchiv Bern

- 8 Videos - Gerhard Meier

- Gerhard Meier – Buchrezensionen – Infos – PDF – Zeitungsartikel

- Gerhard Meier – Niederbipp alias Amrain

- Pedro Meier – Rainer Moritz: Zum See ging man zu Fuss. Wo die Dichter wohnen. Gerhard Meier Niederbipp – Knesebeck Verlag

- Gerhard Meier – 88. Geburtstag 2005 im Garten Amrain

- Gerhard Meier – Haus und Garten in Amrain alias Niederbipp

- Gerhard Meier Niederbipp – Freunde – Schriftsteller

- Robert Walser – Pedro Meier – Spaziergang

- Gerhard Meier – Manuskripte – Literaturpreise – Archiv Pedro Meier

- 100 Jahre Gerhard Meier – Ausstellung – Niederbipp

- Gerhard Meier – Bücher – Bibliothek

- Gerhard Meier – Zitate – Archiv Pedro Meier

- Gerhard Meier – In Amrains Welt – Theater Luzern 2010

- Urs Jaeggi Berlin – Pedro Meier – Gerhard Meier

- Gerhard Meier – Literaturweg – Niederbipp alias Amrain

- 90 Jahre Gerhard Meier – Literaturarchiv Bern

- 8 Videos - Gerhard Meier

- Gerhard Meier – Buchrezensionen – Infos – PDF – Zeitungsartikel

-------------------------------------------------------------------------------------

Franz Hohler – Ansprache zur Eröffnung der Ausstellung im Räberstöckli – Niederbipp – 27.5.2017

»100 Jahre Gerhard Meier – Der Weltenbürger aus

Amrain«

-------------------------------

Grüezi mitnand,

es ist schön, dass so viele Menschen da sind, um an Gerhard Meier zu denken, ich begrüsse alle, die da sind, aus Niederbipp, aus Amrain und anderswo, ich begrüsse seine Familie, und ich begrüsse auch die, die nicht da sind, es schien mir vorhin, als hätte ich unten an der Treppe den weissen Bart Werner Morlangs aufleuchten gesehen.

Am Morgen setze er sich jeweils, so Gerhard Meier, zuerst mit einer Kanne Kaffee vor sein Gartenhaus und schaue, wohin die Wolken ziehen, wie es dem Himmel gehe und allem, was darunter sei, den Wiesen, den Häusern, dem Dorf, den Menschen.

Wer den Tag so beginnt, kann nur ein Dichter sein.

Er habe über Jahrzehnte seines Lebens, so Gerhard Meier, jeweils am Samstag, wenn dies möglich war, einen so genannten Stadttag unternommen.

Wer seine Samstage so verbringt, kann nur ein Dichter sein.

Mit drei-, vier-, fünfundsechzig Jahren geht man einem Fluss entlang, samstags, deklariert diesen als einen nordamerikanischen, empfindet dessen Grau-, Orange-, Gelbtöne als indianische Töne, halluziniert ein Kanu darauf, mit dem letzten Mohikaner darin, gekrönt mit zwei, drei bunten Federn.

Wer einen Fluss wie die Aare bei Olten so beschreibt, kann nur ein Dichter sein.

Gerhard Meier war ein Dichter, und er hatte den Mut, lange vor der Pensionierung seine geregelte Arbeit aufzugeben, um zu dem Dichter zu werden, der er schon immer war.

Seine Frau Dorli, deren warmherziges Lächeln vor 20 Jahren erloschen ist, unterstützte ihn dabei mit grosser Selbstverständlichkeit, indem sie als Verkäuferin im Chäsi-Kiosk Niederbipp arbeitete. Zusammen mit dem, das ihm seine Bücher und Lesungen einbrachten, sowie mit gelegentlichen Werkbeiträgen, Förderpreisen oder Zustupfen aus dem Freundeskreis, erlaubte das vorläufig ein Fortkommen, ein Fortkommen bescheidener Art.

Wir fuhren einmal zusammen im Zug zu den Literaturtagen in Fresach in Kärnten, und als Gerhard irgendwo im Vorarlberg sagte: "Jetz nämemer es Gaffee", war ich sehr einverstanden und wollte mich auf den Weg zum Speisewagen machen, da zog Dorli aus einer Tasche einen Thermoskrug und schenkte uns den Kaffee ein, den sie am Morgen in Niederbipp gebraut hatte, wickelte auch ein paar Znünibrote aus einer Alufolie, und es war klar, dass das die Verpflegung war, die unter Vermeidung der Speisewagenkosten bis Fresach reichen musste.

Es war nicht zuletzt diese Bescheidenheit, die ihn glaubwürdig gemacht hat, er hat auf geradezu verblüffende Weise dem Bild entsprochen, das wir uns von einem Dichter zu machen belieben.

Dazu kam die Verbundenheit mit dem Ort seiner Herkunft, dem er auf gelassene Weise treu blieb, weil er wusste, dass in ihm die Welt zu Hause war. Reisen hat er zwar unternommen, in späteren Jahren, nach Rügen etwa, wo seine Mutter herkam, nach Israel auch, zu den biblischen Stätten, oder in sein Heimwehland Russland, zu Tolstois Geburtshaus, aber er musste ja nicht nach Nordamerika, um zu wissen, wie die Flüsse dort aussehen.

Und so kam es, dass die Welt ihn besuchte, um - ja, warum? Um an der Kraft zu schnuppern, die von ihm ausging, um sich an seiner Beharrlichkeit zu stärken, um sich zu vergewissern, dass man so leben kann, um hinter ihm her in seinen verschlungenen Gedankengängen durch seinen Schädel zu wandern, und vielleicht auch einfach, um ihm zu zeigen, dass man ihn gern hatte.

Am schönsten hat es der Autor Christoph Simon ausgedrückt. Als er an seinem Buch "Spaziergänger Zbinden" arbeitete, fuhr er mit einem Kind im Tragetuch unangemeldet nach Niederbipp, unangemeldet, weil er nicht wagte, vorher anzurufen, und klopfte bei Gerhard Meier, von dem er überaus freundlich empfangen wurde. Auf die Frage, was er sich von diesem Besuch erhoffte, sagte er später: "Gar nichts. Ich wollte ihm einfach begegnet sein."

Ähnlich hätte es vielleicht Mani Matter gesagt, der auf Gerhard Meiers frühe Werke aufmerksam geworden war und ihn mit seiner Frau Joy besuchen wollte, ein Datum war bereits abgemacht. Doch, wie es in Johann Peter Hebels Geschichte "Unverhofftes Wiedersehen" heisst, da meldete sich der Tod, und im Jahr danach fragte mich Joy, ob ich sie zu einem Besuch begleiten würde, und so lernte ich Gerhard Meier kennen.

Gelesen hatte ich ihn allerdings schon vorher.

Ich erinnere mich gut an den ersten Text, der mich von ihm beeindruckte. Er stand im Buch "Es regnet in meinem Dorf", das 1971 im Walter-Verlag erschien und begann so:

"Wenn sich des Jahres erster Radrennfahrer im Training auf der Strasse zeigt - dann ist Frühling.

Im Takt arbeiten seine Fuss- und viele andern Muskeln, seine Stirn gibt die Feuchtigkeit ab, welche mit Staub vermengt, die berühmte Patina hergibt der Gesichter der Radrennfahrer, dieser fröhlich gekleideten Männer.

Diese Erscheinung wird Schmetterlinge nach sich ziehen und Leute auf die Promenaden."

Wer den Frühling so beschreibt, kann nur ein Dichter sein.

Und bald sind sie da, die Schmetterlinge, seine grossen Lieblinge, im Prosaband "Der andere Tag" von 1974:

"Schmetterlinge, soll Kaspar zu Katharina gesagt haben, Schmetterlinge führten Wanderflüge durch, wie die Zugvögel. Sie flögen von Afrika nach Europa, über Meere und Berge. Der Totenkopf zum Beispiel gehöre zu diesen Wanderfaltern. Er vollführe mit seinen Schwingen vierzig bis siebzig Schwingungen pro Sekunde und könne bei Rückenwind die Geschwindigkeit eines Schnellzugs erreichen. Ein anderer berühmter Wanderfalter sei der Monarch. Dieser fliege von Mexiko über tausende von Kilometern in den Norden der Vereinigten Staaten und nach Kanada. Seine Nachkommen flögen im Herbst wieder zurück nach Mexiko. Früher habe man vermutet, Wind, Sonne, Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder bestimmte Landschaftspunkte dienten den Wanderfaltern als Orientierung. Heute neige man eher dazu, an eine Beeinflussung der Falter durch das Magnetfeld der Erde zu glauben. Wissenschaftliche Versuche hätten ergeben, dass Insekten tatsächlich auf dieses Magnetfeld reagierten, soll Kaspar, wie gesagt, zu Katharina gesagt haben."

Und mit den Schmetterlingen hält die indirekte Rede Einzug in Gerhard Meiers Prosa, diese Ausdrucksweise, die immer einen Schritt zurückweicht vor dem Beschriebenen, dieser Kunstgriff der deutschen Sprache, der die Übersetzerinnen zur Verzweiflung und die Wirklichkeit zum Wackeln bringt, weil sie diese aus einer Tatsache in einen Gedanken verwandelt, aus einem Indikativ in einen Konjunktiv, und der so gut zum Dichter passt, der zu Hause sitzt und sich die Welt ausdenkt. Kaspar und Katharina kennen wir vor allem als Figuren, die "gesagt haben sollen", und oft stehen Gerhard Meiers Akteure nicht vor einem Doppelpunkt, sondern wandern uns hinter einem Komma davon.

Wer sich so viel indirekte Rede leistet, kann nur ein Dichter sein.

Ich fragte Gerhard einmal, ob er mit mir aus Zürich davonwandern würde, und so trafen wir uns am Hauptbahnhof und brachen zu Fuss nach Westen auf, durch die Hohlstrasse am Güterbahnhof und den Reparaturwerkstätten vorbei, standhaft den Limmatwanderweg vermeidend, im Schatten der Dienstleistungsgebäude von Altstetten, in der Sonne neben den Schrebergärten und Fussballfeldern vor dem Gaswerk Schlieren, hoben in Dietikon Mütze und Baskenmütze von den Köpfen, um uns von Zürich in unserm Rücken zu verabschieden und sind, wenn ich mich recht erinnere, erst in Spreitenbach, ennet der Kantonsgrenze, zum Stehen gekommen.

Gerhard Meier war, wie Robert Walser, ein Spaziergänger, mehr als das, ein engagierter Spaziergänger, der das Gehen fast wie einen Teil seiner Arbeit pflegte, wohl aus der Überzeugung heraus, dass einem im Gehen, wo immer man durchgeht, die Welt begegnet.

Das hat uns übrigens verbunden.

Als ich ihm mein Buch "52 Wanderungen" schickte, schrieb er mir nach einer Weile: "ich habe schon die eine und andere Wanderung mit Dir zusammen gemacht und wir hattens gut."

Eine dieser Wanderungen führte mich im Dezember 2003 von Balsthal über das Hellchöpfli zu Gerhard Meier, und ich möchte Ihnen den Schluss davon vorlesen.

"Ich ging um die kleine Liegenschaft herum, stieg auf der Hinterseite die offene Treppe hinauf, klopfte, rief und trat schliesslich ein, rief nochmals und bekam nun Antwort aus dem Schlafzimmer. Ich hatte meinen Besuch um diese Zeit angekündigt und brauchte also kein schlechtes Gewissen zu haben, schön, dass du uns besuchst, sagte Gerhard, setzte heisses Wasser und Milch für einen Kaffee auf, dann sassen wir am Stubentisch und sprachen, während wir Tasse um Tasse leerten und dazu ein Gebäck assen, das Prousts Madeleine nahe kam, über die gestrige Bundesratswahl, die auch er den ganzen Morgen am Fernsehen verfolgt hatte, und über die militärische Anlage oben an der Kantonsgrenze, welche, wie er mir sagte, ein Raketenabwehrsystem gewesen sei, und er fragte mich, wie es denn auf dem Hellchöpfli aussehe, er sei nämlich, was ich fast nicht glauben konnte, nie dort oben gewesen, er, der seiner nahen Umgebung ein Leben lang derart verbunden war - und über die Kinder sprachen wir und ihre grosse Arbeit beim Katalogisieren der Welt, und warum wir, die Schreibenden, den Kindern so verbunden sind, ja als Kindsköpfe bezeichnet werden, was eigentlich eine Auszeichnung sei, da ja auch wir laufend mit der Erschaffung der Welt beschäftigt seien, und später setzte ich mich im unteren Stock auf seinen Lesestuhl am Fenster, als es bereits zu dämmern begann, und las den ersten Satz aus dem Buch „Die wiedergefundene Zeit“ von Marcel Proust, das auf dem Fenstersims lag, und ich sagte ihm, dass ich ihn um diesen Lesestuhl, der offenbar nur ein Lesestuhl und nichts anderes sei, beneide, und dann fuhr uns die Spitex-Hilfe, die ihm gerade ein neues Bügeleisen gebracht hatte, zum Friedhof, denn ich wollte auch noch Dorli besuchen, bei deren Beerdigung in der Kirche nebenan ich seinerzeit Cello gespielt hatte, und wir gingen unter der mächtigen, ausladenden, pflastersteinsprengenden Ulme hindurch zu ihrem schönen, einfachen Grabstein, Dora Meier-Vogel, 1917-1997, und als er mich nachher zum Bahnhof begleitete und auf eine planierte Fläche hinwies, wo früher die Bäckerei gestanden habe, die Bäckerei, deren Inhaber man während Generationen Beckläng genannt habe, weil sie alle so gross waren, entstand schon wieder hinter dem Niederbipp vor unsern Augen das Amrain im Kopf, und wir gingen langsam, ab und zu hielt er sich an einem Gartenzaun des heutigen Niederbipp ein bisschen fest, wie um sicher zu sein, dass es die Welt um ihn herum noch gab und er sich nicht bereits ganz in seinen kantigen Kopf zurückgezogen hatte, und als wir am Kiosk in der Nähe des Bahnhofs vorbeikamen, erinnerten wir uns an das Foto, das ich vor fast dreissig Jahren von Dorli gemacht hatte, als sie hier Zeitungen und Zeitschriften verkaufte, und er bestand darauf, mit mir durch die Unterführung bis auf das Perron zu kommen und erwähnte, dass er als Infanterist im Militär wohl mindestens einmal um die Welt gegangen sei, und als ich in den Zug einstieg, winkte er mir mit beiden Händen und ging dann die Treppe hinunter, zurück in das Niederbipp vor seinen Augen und das Amrain in seinem Kopf."

Marcel Proust lag nicht zufällig auf dem Fenstersims, er gehörte für Gerhard Meier zu den Grossen, aber ich weiss nicht, ob er die ganze "Wiedergefundene Zeit" gelesen hat, er las oft nur wenige Sätze am Tag, aber die saugte er geradezu in sich hinein, Robert Walser, Gottfried Keller, Rainer Maria Rilke, Leo Tolstoi, Claude Simon, die Dichter eben, welche wie die grossen Maler hinter der ersten Welt eine zweite Welt zu errichten im Stande waren, eine vorgestellte, eine Welt in indirekter Rede, deren Zerbrechlichkeit Gerhard immer bewusst war, aber an deren unbedingte Notwendigkeit er Zeit seines Lebens glaubte.

Oder wie es sein Alter Ego Baur in der "Toteninsel" sagt:

"..es mag also geschehen, was will: wenn nicht Poesie dazukommt, zumindest eine Prise, vegetativ, dann bleibt die Suppe ohne Salz.

Dabei kann ich dir nicht sagen, Bindschädler, was Poesie ist. Ich kann dir nicht einmal sagen, was Salz ist. Und warum unser Leib auf Salz hin angelegt ist, unser Leben auf Poesie hin, das pfeifen vermutlich die Spatzen von den Dächern. Aber verstehen müsste man's, Bindschädler."

Wer Poesie so beschreibt, als etwas Unverständliches, kann nur ein Dichter sein.

In Niederbipp, das muss auch noch gesagt sein, wusste man durchaus, was man an diesem Dichter hatte. Nicht nur, dass ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen wurde, man hat auch den Lehnweg, an dem er wohnte, schon zu seinen Lebzeiten in "Gerhard-Meier-Weg" umbenannt, nicht nur zu seinem Vorteil, wie er mir einmal schmunzelnd erzählte. Er hatte telefonisch etwas auf Rechnung bestellt, und als er nach seinem Namen auch die neue Adresse sagte, glaubte man ihm zuerst nicht und wollte ihm das Bestellte gar nicht schicken. Er geriet in einen etwas peinlichen Erklärungsnotstand, bis er es dann doch bekam.

Einige Jahre nach Dorlis Tod schickte er ihr sein letztes und anrührendstes Buch nach, "Ob die Granatbäume blühen", welches neben der Melancholie des Abschieds voller Vorfreude auf das Wiedersehen mit Dorli ist. Wenn sie wieder zusammen seien, schreibt er am Schluss, "gleiten du und ich in deinem Schattenboot von Walden her über die Waldenalp hin, Richtung Lehnfluh, eskortiert von Kohlweisslingen, Distelfaltern, Abendpfauenaugen und einem Admiral."

Gerhard Meier hat mit der Vergänglichkeit nie gehadert, ich glaube im Gegenteil, er hat sie geliebt. Wäre unser Leben nicht so vergänglich, wäre es kein Fest – "das dunkle Fest des Lebens", wie er es in seinen wunderschönen Amrainer Gesprächen mit Werner Morlang genannt hat.

Eines meiner liebsten Gedichte habe ich auf Gerhards Todesanzeige wieder gefunden:

Ich sah

Ich sah

wie die Häuser

die Farbe

verloren

Und sah

wie der Himmel

die Farbe

behielt

Und sah

wie man stirbt

und wie man

geboren

Wie sommers

die Ströme

ihr Wasser

verloren

Und wie

man gläserne

Marmeln

verspielt

Als Gerhard im Pflegeheim schon am Aufbrechen zu Dorli war, habe ich mit ihm noch telefoniert, er sprach sehr langsam, mit grossen Pausen. Das Alter sei da, sagte er, die Kräfte nehmen ab. Ein Päcklein Papiernastüchlein hervorsuchen sei schon eine Staatsaktion.

Sein Abschiedswort habe ich nicht vergessen: "Es lebt doch jeder in seiner eigenen Strickjacke - oder in seinen eigenen Socken - oder Strumpfhosen."

Und dann hat er gelacht.